miércoles, 18 de mayo de 2011

Otras arqueólogas que recuerdo

Pocas veces he disfrutando tanto leyendo un libro que no pertenece al campo de la ficción como con el delicioso Ven y díme cómo vives de la inglesa Agatha Christie. Mucha gente cree que esta autora únicamente escribió libros de misterio, novelas policíacas o, con seudónimo, otras de tipo romántico, pero se equivocan, escribió también sobre la vida cotidiana, la suya y la de otras personas, y un ejemplo maravilloso es el Ven y díme cómo vives, donde narra las peripecias de sus excursiones a Oriente acompañando a su esposo, el arqueólogo Max Mallowan. La Christie se inspiró en el ambiente de la arqueología oriental para componer algunas de sus más célebres narraciones, pero sobre todo, y es lo que me interesa destacar aquí, se portó valientemente ante las muchas adversidades que ese ambiente propiciaba. Mujer decidida, dispuesta a todo como su marido con tal de conocer, ver, experimentar, es un último eco de tantas intrépidas inglesas que afrontaron los viajes y las exploraciones en los países considerados peligrosos, o sencillamente incómodos, con una energía y una voluntad muy encomiables. Algunas fueron arqueólogas, y yo recuerdo todavía entre mis lecturas primerizas a Kathleen Kenyon o Marija Gimbutas (una lituana heterodoxa y muy interesante que hizo carrera en los Estados Unidos), arqueólogas con enaguas, en una época en que todavía se regateaban muchas posibilidades de acción a las mujeres por el mero hecho de serlo. Tal vez podían trabajar sin oír comentarios negativos en la muralla de Adriano o en una villa de la Toscana, pero en Siria, en Irak, en las selvas amazónicas o centroamericanas, ahí eran criticadas a menudo como poco femeninas o se exponían permanentemente a la no solicitada "protección" de los varones. Hoy la historia de aquellas pioneras despierta admiración y asombro, pero también, desde el punto de vista científico, el reconocimiento de que las exploradoras y arqueólogas del siglo XIX y las primeras décadas del XX hicieron avanzar sustancialmente nuestro conocimiento de aquellas culturas exóticas y misteriosas.

miércoles, 27 de abril de 2011

Muchas gracias, Pilar

Pilar hace un comentario desde Sevilla. Me gusta mucho ese comentario porque incide en algo que llevo predicando muchos años, de nada sirve el hacer, el saber, el practicar, si no somos capaces de aderezarlo con entusiasmo, con curiosidad infinita y perenne, con pasión. Estoy convencido de que no nacemos para sufrir, nacemos para sacar del mundo y de nosotros lo mejor, lo que nos haga más dichosos, y la profesión, el trabajo de cada día durante muchos días, es la vía principal -y a veces la única- para lograr esas satisfacciones. Compadezco a quien dedica toda su existencia a tareas que le resultan desagradables e incluso aborrecibles; claro que en ocasiones no hay otro remedio, o en otras ocasiones las personas no saben lo que de verdad quieren, no se deciden o son cobardes a la hora de elegir los caminos más arriesgados e impredecibles. Pero cuando se barrunta un amor, próximo o lejano, cuando se sospecha que en tal ocupación o profesión uno estaría bien, uno estaría "realizado", como se decía antes, entonces vale la pena cualquier sacrificio y cualquier peligro para conseguir esa meta. Y no hay prisa, se puede lograr a cualquier edad, en cualquier momento. Lo que importa es que al llegar a la vejez se pueda mirar atrás y sentir complacencia y satisfacción por la vida que se ha vivido. Muchas gracias, Pilar, por su comentario y por sentir así.

miércoles, 13 de abril de 2011

Palabras, palabras, palabras.

Por mi edad y formación yo soy persona de palabras. Cuando inicié mi carrera en la Universidad lo que verdaderamente contaba era la llamada "clase magistral", en la que un "maestro" experto en la materia, desgranaba sus ideas respecto a un tema particular. La calidad de su dicción, su elocuencia, sus maneras, la profundidad del pensamiento expresado, le calificaban como bueno o malo. Se proyectaban en ciertas carreras algunas filminas, diapositivas, transparencias, con arcaicos aparatos manuales. El resto lo hacían los libros, la lectura, se leía mucho, tanto "libros de texto", manuales, ensayos, como abundante literatura de diversa clase. Todo ello nos preparaba intelectualmente y, supuestamente, también para ejercer la profesión elegida. Hoy las cosas han cambiado muchísimo. En las aulas hay ordenadores y todo se hace a través de los power point, los estudiantes apenas leen libros, manejan Google, y, desde luego, ha desaparecido casi por completo la figura del maestro de verbo fácil y preciso y, a veces, audaz, original, innovador y comprometido. Ya no hay pugnas entre esos ilustres maestros defensores de teorías enfrentadas, ya no hay pasión en los oyentes de unos y de otros, no se llenan las aulas de seguidores y detractores, sino de muchachos que pretenden solamente sacar el curso de la forma más cómoda y rápida. Y aquello que se llamaba "vocación", tendencia irresistible que se despertaba en la adolescencia y que nos conducía a una determinada facultad universitaria y no a otras, es una rareza en vías de extinción. ¿Estamos mejor o peor? Habrá que analizar paso a paso los diferentes factores implicados para poder responder a esa pregunta.

jueves, 10 de marzo de 2011

PARTOS Y EMBARAZOS

Sara me pregunta en su comentario dónde puede encontrar información sobre los embarazos y los partos en época prehispánica. No está, desde luego, en las inscripciones jeroglíficas, ni en las manifestaciones artísticas, aunque de unas y otras se pueden obtener ligeros indicios. Lo mejor es leer con atención a los escritores de la colonia, cronistas y funcionarios de la Corona española, papeles jurídicos, pleitos y demás, y luego extrapolar esa información y contrastarla con los datos arqueológicos. Diego de Landa es la fuente primera, pero hay muchas más. Y no se puede desdeñar el material etnológico; felizmente, la continuidad cultural en el área maya es muy fuerte todavía, a pesar de la presión aculturadora de las últimas décadas. Se deben consultar los estudios de los buenos etnólogos, como Villa Rojas, Redfield y otros más recientes, algunos dedicados en concreto a la mujer y sus circunstancias. Con todo ello construir hipótesis y procurar verificarlas. Y atención, los mayas son parte de Mesoamérica, lo que sabemos de otras regiones también ayuda mucho.

viernes, 4 de marzo de 2011

EJERCIENDO DE PROFETA

Cuando yo empecé a interesarme por los mayas todo hacía presagiar que terminaría como arqueólogo peruanista, pues estaba excavando en Chinchero, en los Andes. Por aquel entonces los mayistas se dedicaban como locos a hacer trabajos sobre patrones de asentamiento y sobre tipología cerámica (el famoso tipo-variedad y sus daños colaterales). A mí me gustaban muy especialmente otras cosas, por ejemplo el arte, la religión, la iconografía, la epigrafía; y mi método era comparativo, me parecía que el comparativismo podía ayudar a interpretar los materiales de las excavaciones y a entender el comportamiento de sus creadores. Algunos años después los estudios iconográficos y epigráficos encabezan la estadística de lo que se hace de más prestigioso en la profesión; pero además, cuál no habrá sido mi sorpresa cuando ha llegado a mis manos un libro publicado por la UNAM, editado y compilado por Aurora Monod y otros autores franceses y mexicanos, en el que se hace una clara reivindicación del método comparativo. Me alegro mucho porque así es posible que se tengan en cuenta mis libros y artículos, en donde he comparado a los mayas con los egipcios o con los khmer, entre otros pueblos de semejante grado de desarrollo cultural. Ignoro si la señora Monod-Becquelin, o Alain Breton, o Mario H. Ruz, los conocen, pero creo que podrían haber hecho alguna referencia a ellos en esa voluminosa publicación. Al fin y al cabo he sido un precursor.

miércoles, 2 de febrero de 2011

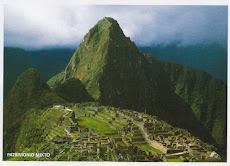

Signos, iconos y misterios

Ayer participé en un programa de televisión en el que se trató el tema de Tiahuanaco. Aparte de lo intrigante que resultan las ruinas de esta ciudad en medio del páramo andino, donde apenas unas briznas del ichu sobresalen de la tierra pelada, se habló mucho de la célebre Puerta del Sol y de sus indescifrados relieves. He ahí un problema como el que a veces nos plantean a los mayistas las escenas de la cerámica pintada o unos estucos como los de El Mirador recientemente descubiertos. Creo que la mejor, y tal vez la única, manera sensata de intentar resolver los problemas de esta clase es aplicando un método comparativo -semejante al que yo he utilizado en mi trilogía "Los umbrales del inframundo"-, así las figuras de la Puerta del Sol se relacionarían teóricamente con los iconos de Chavín, con las esculturas de Pucara, con las cerámicas Huari, con los mantos de Paracas, y, más lejos incluso, con la disposición y el contenido de otros frisos parecidos en Mesoamérica o el Próximo Oriente Antiguo. La inventiva humana no es infinita, y los seres alados que aparecen en Tiahuanaco tienen sus paralelos en otras partes del mundo, al igual que el supuesto Viracocha central con una cabeza aureolada de rayos. Con las comparaciones se llega a construir hipótesis mucho más ajustadas al problema, y muchas veces se alcanzan soluciones que de otra manera jamás hubieran aparecido en la imaginación de los investigadores.

martes, 18 de enero de 2011

Esperanzadores jeroglíficos

Mi amable comentarista Pablo Mumary me reprocha la escasa confianza que tengo en la información proporcionada por las inscripciones jeroglíficas mayas. Probablemente esa perspectiva algo escéptica se deba a dos razones, primero que me interesa mucho la egiptología, y en esa rama del conocimiento los avances fueron meteóricos desde que Champollion encontró la clave del desciframiento, y segundo, que mi impaciencia se aviene mal con la lentitud con la que vamos reconstruyendo, apoyados en la lectura de las inscripciones, la sociedad maya antigua. Un porcentaje muy elevado de los trabajos epigráficos se dirige a interpretar términos y frases que hacen referencia a la mitología o a la religión en general, lo que hace muy difícil la comprensión del texto y suscita numerosas hipótesis distintas, todas posibles. Las inscripciones del Templo XIX de Palenque son un buen ejemplo del laconismo y la relativa oscuridad de las inscripciones. Obviamente, sabemos ahora mucho sobre reyes, sus nombres, fechas y algunas ceremonias en las que participaban. Pero de la sociedad sobre la que gobernaban hay muy poca información en la escritura, y sabemos casi lo mismo que hace veinte años, los jeroglíficos no han aportado grandes cambios. La variedad de temas, y la amplitud de los desarrollos temáticos, que vemos en Egipto, no están presentes en el área maya. Pero eso no es una novedad, pasó lo mismo con el lineal cretense/micénico y con muchas tablillas cuneiformes. La escritura, en las civilizaciones antiguas, no era como actualmente un vehículo libre para expresar cualquier cosa, sino un recurso instrumental minoritario altamente especializado, para el comercio, la religión, o la exaltación de los reyes. Bienvenidos sean los desciframientos mayas y los debates que abren, el momento es excitante, aunque no demasiado prometedor. Pero me gustaría mucho que una larga inscripción nos relatara algún día con detalle un mito, el Popol Vuh, por ejemplo, y no sólo mínimos detalles de un reinado o conceptos religiosos aislados.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)